Am Montag, 31. März 2014 wäre die nächste Zahlung aus dem klagsanhängigen SWAP-Geschäft fällig gewesen, rund 900.000 Euro hat die Stadt aber nicht an die RLB überwiesen. (Warum?) Grund dafür ist ein an diesem Tag gefasster Beschluss des Gemeinderates, die Zahlungen an die RLB einzustellen. Meine betont subjektiven Wahrnehmungen über drei Stunden als Zuhörer im St. Pöltner Gemeinderat.

Zum Auftakt diskutieren die Gemeinderäte einen dringlichen Antrag der FPÖ, argumentiert von Stadtrat Hermann Nonner. Es solle vereinbart werden, dass unverzüglich Parteiengespräche zum Thema SWAP-Klage aufgenommen werden. Nein, das muss der St. Pöltner Bürger nicht verstehen. Man kann das nur einfach so für sich stehen lassen, dass sich die gewählten Gemeindevertreter nun immerhin nach Monaten des Streitens (nicht nur vor Gericht, auch untereinander) eben erst nun darauf einigen, dass sie sich darüber austauschen. Ein österreichischer Ansatz: „Red ma drüber.“

Jetzt würde SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler (oder seine Fraktion) natürlich wieder anmerken, dass ja eh ständig und überhaupt informiert wird. Und der St. Pöltner ÖVP-Klubobmann Peter Krammer würde sinngemäß einwenden, dass „die Roten“ eben nur zugeben, was „die Schwarzen“ ihnen belegen könnten. Kennen wir alles – seit Monaten. Aber dennoch möchte ich das nochmals festhalten: da ist seit Monaten diese Mega-Causa am Dampfen und nach all der Aufregung – die ja durchaus auch substantiell ist, wie die völlige Strategieänderung der RLB-Klage im Verlauf des Abends zeigen wird – einigt man sich darauf, dass man sich halt darüber unterhalten wird. Keine Auflagen wann und wie oft bzw. wie konkret. Und natürlich kein Hinweis darauf, dass diese Gespräche öffentlich zu führen sein müssten. Also nichts, was der Bürgermeister nicht ohnehin schon längst hätte machen können, denn für Parteiengespräche braucht man nun wirklich keinen Gemeinderatsbeschluss.

Um das FPÖ-Kapitel gleich abzuschließen: Heidi Rosskopf ist wieder da – sie stellt auch brav Fragen (wenn es um Kostenüberschreitungen beim geplanten Park & Ride Deck geht). Den Knüller liefert sie aber bei ihrer Wortmeldung zum SWAP-Streit:

„Wir sollten alle Freunde sein. Es gibt zu viel Parteipolitik in der Lokalpolitik.“- Heidi Rosskopf (FPÖ)

Ja, naiv, keine Frage. Aber irgendwie auch am Kern der Sache, irgendwie. Peter Sommerauer ist drei Stunden lang nur physisch anwesend, keine nennenswerte Regung oder gar Wortmeldung. Und Klaus Otzelberger sagt zur SWAP-Sache das, was er seit gefühlten Ewigkeiten sagt: „Aber ich habe seit 2009 die SPÖ-Mehrheitsfraktion darauf hingewiesen, dass sie aus diesen Geschäften sofort aussteigen soll. Damals bin ich verhöhnt worden, ich habe das aber alles schwarz auf weiß in den Medien belegt, dass ich das schon damals gefordert habe und uns seit damals viel Geld erspart geblieben wäre…“ – Der am Thema Interessierte kann dieses „Gsatzl“ schon mitreden. Bleibt also Hermann Nonner in seinem grotesken Versuch den „elder statesman“ zu machen und einen einstimmigen Antrag für Gespräche „durchzusetzen“. Dem Bürgermeister kann man zu dieser FPÖ-Opposition nur gratulieren.

Nun also zur ÖVP: Die möchte ja einen eigenen Gemeinderatsausschuss einrichten lassen, der die diversen Spekulationsgeschäfte untersucht. Argumentiert wird das mit der mangelnden Kontroll- und Untersuchungsmöglichkeit in den bestehenden Ausschüssen, worüber sich natürlich trefflich streiten lässt. Die SPÖ argumentiert weiterhin, dass die bestehenden Gremien ausreichend Kontrollmöglichkeiten vorsehen. An dieser Front ist also nichts Neues zu erfahren – außer, dass die FPÖ mit der SPÖ gegen so einen Ausschuss stimmt. Nur ÖVP und Grüne wollen ihn.

Die Grünen. Julia Schneider ist physisch anwesend und versteht sich gut mit ihrer Grünen-Kollegin Nicole Buschenreiter – diese macht auch die ganze Arbeit der Grünen „Fraktion“, wenn sie etwa auf den Spuren ihrer Mutter wandelnd den Herrschaften von ÖVP und SPÖ etwas die Leviten liest. So wenig durchdacht und unprofessionell manche Aktion der Grünen Tag für Tag daher kommt, immerhin im Gemeinderat trifft Buschenreiter den Nagel durchaus auf den Kopf, etwa wenn sie die Frage wieder präzisiert, ob denn wir, der Gemeinderat, tatsächlich nichts vom angeblichen Risiko dieser hochspekulativen Finanzgeschäfte gewußt haben, die ihr Vorredner Robert Laimer zuvor dramatisch schilderte (kurz: schuld ist die „Hochfinanz“, die ÖVP sei ein „politischer Geisterfahrer“). Und sie sorgt für etwas Erheiterung und Menschlichkeit an ihrem „Brückenkopf“ zwischen FPÖ und SPÖ, rein Sitzplatz-technisch gesehen, was an diesem Abend durchaus auch einen Stellenwert hat.

Denn das Klima ist eigentlich eine Frechheit. Das sag ich jetzt als Bürger, der eben aus journalistischen Antrieb heraus das Thema der SWAP-Problematik sehr intensiv verfolgt, und sich darum als Vorabendprogramm diese Diskussion gibt.

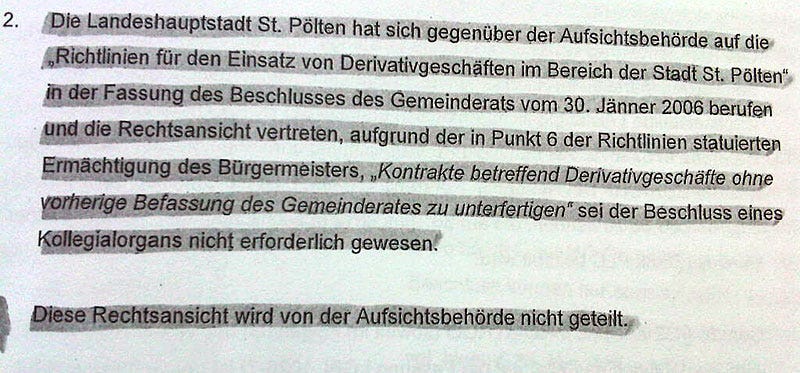

Da ist zum einen der Bürgermeister, dem die ÖVP vorwirft, er habe über 200 Mal das Gesetz gebrochen und Geschäfte am Gemeinderat vorbeigeschwindelt. Kein Wunder, dass Stadler bei dieser Interpretation das sprichwörtliche Häferl übergeht. Ja, die Gemeindeaufsicht sagt, dass ein geprüftes Geschäft (und wohl in Folge zahlreiche andere) nicht korrekt zustandegekommen sind. Aber dass der Bürgermeister damit sprachlich vereinfacht zum Gesetzesbrecher gemacht wird – oder zum Geschäfte-am-Gemeinderat-vorbei-Schummler, das ist halt dann doch wieder ein ganz weit gespannter Bogen der dummen Parteipolitik, der ja gar nicht nötig wäre – wenn man das Problem einfach auf sachlicher Ebene belassen würde.

Stadler hat Recht, wenn er sich gegen diese Interpretation wehrt. Denn dass die Gemeindeaufsicht im Zuge der angesprochenen Prüfung drauf kommt, dass die Grundsatz-Richtlinie einfach falsch ist, das hatte nun wirklich niemand kommen gesehen. Zumindest nach den bisher bekannten Informationen. Auch Stadler betonte im Rahmen der Gemeinderatssitzung, dass er bis zum Schreiben der Gemeindeaufsicht keine Kenntnis darüber hatte, dass dieser Grundsatzbeschluss womöglich nicht rechtsgültig sei. Das ist nun aber ein springender Punkt. Die Vorwürfe der ÖVP kommen – zumindest in der verkürzten Form – so rüber, als hätte hier jemand absichtlich, wissentlich, Geschäfte „am Gemeinderat vorbei“ beschlossen. Dabei war es viel mehr der Fehler des Gemeinderats, dass er überhaupt so einen Beschluss gefasst hat. Und das hatte wohl weniger politisch motivierte Gründe, als vielmehr pragmatische. Es war eben in dieser Form einfach praktisch, die Geschäfte so zu schließen. Und dass die heute beklagte Bank damals angeblich aktiv in die Ausarbeitung des Beschlusses eingebunden war, das wird vielleicht vor Gericht noch näher gewürdigt und in Relation gesetzt.

Jedenfalls hat der Gemeinderat die Verantwortung an den Bürgermeister und mit ihm an die Verwaltung, den Magistrat, abgeschoben. Sollte sich im Verlauf der weiteren Diskussion zeigen, dass Stadler oder andere im Rathaus schon länger wußten, dass der Grundsatzbeschluss nicht dem gesetzlichen Rahmen entspricht, so kann man ihm das massiv vorwerfen. Bis dahin sollte man aber einfach von einem Systemversagen ausgehen. Auf juristischer Ebene bei der Ausarbeitung des Grundsatzbeschlusses und politisch – bei allen Fraktionen, die zugestimmt hatten (wohl auch ohne echte Möglichkeit die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zu hinterfragen).

Gut auch, dass die ÖVP den von ihr vermuteten strafrechtlichen Aspekt der ganzen Geschichte nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Auch wenn es für den Bürgermeister unangenehm ist, wenn ihm der eigene Gemeinderat zum Teil in dieser schwierigen Diskussion derart angreift – gerade die strafrechtliche Komponente der Diskussion ist für den Bürger da draußen unerträglich – und muss darum besser heute also morgen durch unabhängige Behörden geklärt werden.

Doch es ist nicht die ÖVP, der man nun die Verantwortung für die SWAP-Streiterein umhängen kann. Zum Argument, dass ja eh alles immer vollständig kommuniziert werde, genügt die Erinnerung an die Anfänge der SWAP-Klage. Bevor nicht in öffentlicher Verhandlung erste Details zum Verfahren bekannt wurden, wurde um die Causa der Mantel des Schweigens gehüllt. Erst seit sich Journalisten (und Politiker) beim zivilrechtlichen Verfahren ein eigenes Bild machen, wird von der Stadt durchaus professionell kommuniziert. Diese Flucht nach vorne hat der Position der Stadt auch gut getan, wurde doch immer klarer, warum sie das Geschäft eingeklagt hat und immer unverständlicher, warum sich Raiffeisen zu dieser Causa überhaupt nicht öffentlich äußert.

Doch zurück in den St. Pöltner Gemeinderat. Da holt die ÖVP also jetzt natürlich sehr weit aus, wohl aber auch als Ergebnis der monatelangen Vorgeschichte. Da wurde nämlich nicht nur der Bürgermeister von der ÖVP angegriffen, auch die SPÖ hielt sich nicht zurück und warf der ÖVP regelmäßig vor, dass sie mit der Bank im Boot sitzt. An sich schon kein schöner Vorwurf, so interpretiert die ÖVP das auch als Vorwurf die Interessen der Stadt nicht zu vertreten – was an sich auch Amtsmissbrauch wäre, sind doch alle Mandatare vereidigt, eben den Interessen der Stadt zu dienen. Dann noch die emotionale Ebene, die Vorwürfe, die Anfeindungen, in beide Richtung, schon klar. Und raus kommt dann so was:

„Der ÖVP ist die Stadt völlig wurscht! Zwei schwarze Schlümpfe patzen die Landeshauptstadt an.“ – Gemeinderat Andreas Fiala (SPÖ)

Gänzlich unbeeindruckt von seiner Vorrednerin Heidi Rosskopf („Wir sollten Freunde sein.“) bringt Andreas Fiala damit die Präpotenz der absoluten Mehrheit auf den Punkt. Auch wenn man in der Sache noch so uneins ist, auch wenn die Methoden und die Wortwahl der Opposition noch so unnötig erscheinen möge, aber der St. Pöltner ÖVP pauschal vorzuwerfen, dass ihr die Stadt wurscht sei und sie die Landeshauptstadt anpatzt, das zeigt das Problem im Kern: Die SPÖ kapiert nicht mehr den Unterschied zwischen Bürgermeister und Stadt.

Ist ja auch schwierig. Immerhin ist der Bürgermeister zwar vom Gemeinderat (als Politiker) gewählt, aber zugleich vertritt er die Stadt. Doch wenn ich auf politischer Ebene streite, dann kann man doch auch den Bürgermeister angreifen ohne als Generalverräter an der Stadt durchs Dorf getrieben zu werden? Im SPÖ-Universum ist das schwierig, wohl auch weil der normale Bürger nach Jahrzehnten der SPÖ-Alleinregierung „das Rathaus“ mit der SPÖ gleichsetzt. (So wie „das Land“ auch gemeinhin als durchwegs „Schwarze“ Einheit gesehen wird.)

Jedenfalls kommt es dann zur Abstimmung des Tagesordnungspunkts 8 samt vorgelagerter Diskussion. Soll die Stadt also nun sinngemäß sagen: „Öha, die Gemeindeaufsicht sagt, das Geschäft ist gar nicht gültig zustandegekommen, somit gibt’s kein Geschäft, somit gibt’s auch keine Verpflichtung unsererseits, dass wir daraus Zahlungen an die Bank leisten, haben wir eh schon immer gewußt!“ Der Antrag will das so. Lukas Aigner, der Rechtsanwalt der Stadt, habe diese Argumentation in einem vorbereitenden Meeting mit allen Fraktionen auch schlüssig erklärt. Stadler präzisiert: „Würden wir jetzt nicht die Zahlungen einstellen, so könnte man uns das auch zum Nachteil auslegen. Dass wir stillschweigend weiter gezahlt und damit die Zahlungsverpflichtung und das Geschäft akzeptiert hätten.“ Juristen halt.

Peter Krammer führt für die ÖVP aus, dass seiner Fraktion die Grundlagen zur Beurteilung des Antrags fehlen – es gebe schlichtweg keine Vertrauensbasis in dieser heiklen Frage mehr. Nach einigen Zwischenrufen dann die Überraschung, die ÖVP-Mandatare packen vorbereitete Taferl aus, stellen sie auf den Tisch und ziehen aus. Ein Auszug, den die SPÖ-Mandatare mit einem Bahö in schlechter Stammtischmanier zur Kenntnis nehmen.

Ohne ÖVP wird weiter diskutiert. Nonner und die FPÖ wollen dem Antrag zustimmen, weil es „vielleicht die letzte Chance für die Stadt ist“. Wohl eine weitere verzichtbare Wortmeldung, zumindest wenn man möchte, dass der Gemeinderat geschlossen auftritt und die Rechtsposition der Stadt vertritt. Wobei die Expertise der FPÖ bei diesem Thema ja nicht unbedingt den Ausschlag geben wird.

Ohne ÖVP wird weiter diskutiert. Nonner und die FPÖ wollen dem Antrag zustimmen, weil es „vielleicht die letzte Chance für die Stadt ist“. Wohl eine weitere verzichtbare Wortmeldung, zumindest wenn man möchte, dass der Gemeinderat geschlossen auftritt und die Rechtsposition der Stadt vertritt. Wobei die Expertise der FPÖ bei diesem Thema ja nicht unbedingt den Ausschlag geben wird.

Die Grünen, also Nicole Buschenreiter, verstehen den Auszug der ÖVP. (Ich übrigens bis heute nicht, weil Vertrauensbruch und mangelnde Informationen – das Argument ist ja nicht neu – da könnte man ja auch ablehnen oder sich enthalten, aber was versteh schon ich von der Dramaturgie im hohen Gemeinderat.) Doch Buschenreiter bringt das Problem wieder geschickt auf den Punkt. Die Argumentation des Stadt-Anwalts sei ihr schlüssig gewesen, aber eine Abstimmung darüber maße sie sich nicht an. Sie könne nicht sagen, welcher Schaden eintritt, wenn die Stadt jetzt die Zahlungen einstellt. Und es stößt ihr auf, dass man damit quasi „Selbstjustiz“ zeigt und das Risiko für die Stadt nochmals erhöhe. Die Enthaltung der Grünen begründet sie so:

„Ihre Sicherheit hätte ich gerne, Herr Bürgermeister!“ – Nicole Buschenreiter.

Der Antrag auf Einstellung der Zahlungen wird mit den Stimmen der SPÖ und der FPÖ angenommen. Die Grünen und Heidi Rosskopf (FPÖ) enthalten sich. Die ÖVP war nicht im Saal.

Abschließende Bemerkung:

Natürlich gibt es abseits der SWAP-Klage noch andere Dinge zu tun. So wurde im Gemeinderat debattiert, ob man die höheren Kosten für das in Bau befindliche Park & Ride Deck beim Bahnhof akzeptieren solle. Die Kosten des städtischen Anteils steigen um 1,8 Millionen Euro – Grund dafür ist, dass die ursprüngliche Kostenschätzung als Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses falsch war. Die neuen, höheren Zahlen stimmen. Angefacht wird die Diskussion von Mario Burger (ÖVP), der seine berufliche Expertise dabei einbringt und die Gründe der Kostensteigerung hinterfragt. Es wird im Plenum durchaus konstruktiv diskutiert. Bleibt die Frage, was machen die Herrschaften eigentlich in den Auschüssen, in denen diese Anträge im Vorfeld vorbereitet werden? Sollte man dort nicht diskutieren, Fachmeinungen hören und etwaige Anregungen der anderen Fraktionen aufgreifen? Denn eines darf ich allen gewählten Mandataren sagen: Die Resonanz, die so manche Streiterei auf Kasperltheaterniveau in der Öffentlichkeit findet, ist minimal. Sie rechtfertigt sicher nicht den Gehalt, den Mandatare Monat für Monat überwiesen bekommen. Dafür würden wir uns schon etwas mehr Sacharbeit und etwas weniger Polemik und Präpotenz erwarten. Immerhin geht es um unser Geld. Und unsere Stadt!

Nachtrag vom 1. April 2014, 16:45 Uhr. Andreas Fiala hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich sein Schlümpfe-Zitat offenbar akkustisch nicht vollständig verstanden hatte. Es ging im Original nämlich so:

„Zwei schwarze Schlümpfe patzen den ‚Hulk Hogan‘ der Landeshauptstadt (unseren Bürgermeister) an, aber das ist der Öffentlichkeit ohnehin egal!“

Das hab ich so in der Tat nicht gehört, schade. Matthias „Hulk Hogan“ Stadler hätte ich mir gemerkt. Superhelden könnten wir in St. Pöltens Lokalpolitik nämlich momentan brauchen.

Protokoll der Sitzung des Gemeinderats vom 30. Jänner 2006: Abstimmung Punkt 6 der Tagesordnung – Richtlinien für den Einsatz von Derivativgeschäften / Neufassung: Der Gemeinderats stimmt dem Antrag mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FSP, bei Gegenstimmen der Grünen, zu.